- 新聞中心 首頁 > 新聞中(zhōng)心

狠毒“秋蚊”再出沒,這也是氣象搗的鬼?

本是開心的“天涼好個秋”,可是大家似乎發現蚊子(zǐ)又多起來了!“秋蚊子”再出沒,而之前夏蚊子可是“中暑”消失了(le)一段(duàn)時(shí)間的,難(nán)道這也是氣象因素在作祟(suì)?

研究表明,蚊蟲(chóng)的密度與溫度、濕度、降雨(yǔ)等因素都有著較密切的關係。一般來說,我國大部分地區蚊子集中出現在6-9月,隨著天(tiān)氣逐漸悶熱潮(cháo)濕,蚊子(zǐ)數量增多、密度(dù)增加(jiā)。

具體來(lái)看,蚊蟲發育和繁(fán)殖所需(xū)要的氣象條件中(zhōng),溫度是主要影響因素。一般來說,溫度為10~35℃時最適宜大多數蚊類的發育和活動。蚊子在幼蟲階段最適宜的水溫約為28℃,當(dāng)水溫降至25℃時,發育就會逐漸延緩,<25℃則更加緩慢,10℃時發育則完全(quán)停止。

降雨量(liàng)則會影響蚊蟲(chóng)的孳生場所,改(gǎi)變蚊蟲的生存環(huán)境(jìng),從而影響蚊蟲種群分布。濕度對蚊蟲孳生也有一(yī)定影響,最適宜的濕(shī)度是70%左右,較高的濕度可以延長蚊蟲(chóng)壽命從而提高蚊蟲密度,濕度過低導致蚊(wén)蟲生存困(kùn)難(nán)而使密度降低(dī)。

看完(wán)這些理論知識,再回想2020年所(suǒ)經曆的,諸多現(xiàn)象也就理解得通了。

(1)很多(duō)朋友感覺今年蚊子(zǐ)好像偏多(duō)。那是因為夏季以來,長江中下遊經曆了超長梅雨期,雨水多,光照少,前期溫(wēn)度不高,這都是蚊蟲大量繁殖的(de)好時機(jī);

(2)蚊子“消失”了(le)一陣子。是的,出梅(méi)後,在(zài)副熱帶高壓控製下,長三角(jiǎo)一帶出現了持續的35℃+的晴熱高溫天氣,水溫也隨(suí)之升高。而蚊子對(duì)水溫特別敏(mǐn)感,它從卵(luǎn)到幼蟲到蛹的幾個發育階段都(dōu)在水裏,一旦溫度超過適宜值,就會停止發育,甚至(zhì)大量死亡。特別是氣(qì)溫達到38、9℃及以(yǐ)上時,戶外溝塘和積窪中的(de)水不斷蒸發,加上陽(yáng)光暴曬,水溫就更高,蚊(wén)子根本無(wú)法產卵。而(ér)咬人的雌蚊(wén)子,生存(cún)期通常隻(zhī)有28~35天,所以高溫少(shǎo)雨熱上個十天半月,蚊子總數就會迅速減少(shǎo),也就是“消失(shī)”一段時間。

(3)夏(xià)末秋初,“秋蚊子”再出沒。很多人都有這樣的體(tǐ)驗,感覺入秋後蚊子又多(duō)起來了,而且似(sì)乎(hū)咬得更凶。那是因為幾場秋雨過後,氣溫降至二三十度,再配合雨後濕潤的空氣,這種(zhǒng)潮濕溫暖的環境,簡直就是絕佳的“產房”,蚊(wén)子們因此迎來繁(fán)殖黃金期;另外,相較於夏天多暴雨,秋天(tiān)的綿綿細(xì)雨更溫(wēn)柔,雨水流動慢,而蚊子的幼蟲遊泳技能差,在流動性小的秋季積水中,更容易存活,也更適合孵化(huà)生長。

另一方麵,跟我們人類一樣,蚊子(zǐ)繁衍生息也(yě)需要更多營養,隻有飽餐吸(xī)血後,雌蚊子(zǐ)的卵(luǎn)巢發(fā)育了,才能夠順利產卵。因此,迫於物種生存與繁殖的壓力,感知氣溫變化的秋(qiū)蚊子會抓住一切機會拚命“下口”。因此,秋蚊叮人(rén)更狠,吸(xī)血(xuè)更(gèng)多(duō),蚊子傳播的病菌也就更多,於是有了秋(qiū)蚊比(bǐ)夏蚊更毒的說法。

(4)何時消失?蚊子的壽命一般為1到4星期,隨著天(tiān)氣逐漸轉涼,一般在中秋以後的(de)半個月裏(lǐ)蚊子(zǐ)將漸漸消失。這個南北差異較大,北方提前入秋,氣溫降低更早(zǎo),且相對濕度(dù)更(gèng)小,蚊子(zǐ)消失會早一些,而南方地區被蚊子折(shé)磨的時(shí)間將拖到更晚。

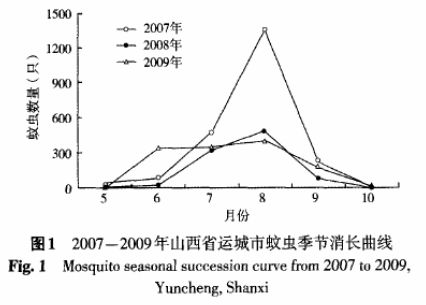

既然對影響蚊子生長發育及出沒的氣象因素有了一定了(le)解,國內外的研究人員自然對利用氣象(xiàng)因(yīn)素來描(miáo)述並預測蚊蟲(chóng)密度蠢蠢欲動。進展也還不錯,有了“蚊子出沒指數“這樣的預報產品。

盡管如此,氣溫等氣象要素的變化還是無法控製,蚊(wén)子還是無法(fǎ)消滅,我們能做的是盡(jìn)可能斷絕蚊子孳生的環境,如及時清理室內外積水區,避免去草叢、陰暗處,結合蚊子出沒指數(shù)預報,提前做好準備,利用電蚊(wén)拍、蚊帳等“物理”方法和防蚊液、蚊香、殺蟲氣霧劑等“化學”方法等做(zuò)好個人防護。

鼠(shǔ)類防治方(fāng)案

鼠(shǔ)類防治方(fāng)案